退職代行サービスを使いたいけど、引き継ぎなしで辞めていいのか心配…と思っていませんか。

退職時に必要になってくる引き継ぎ問題。

特に円満退職をするなら後任者だけでなく、会社にとっても大切なものです。

とはいえ結論から言うと、法律上引き継ぎをしなくても退職は可能ではあります。

ただし、会社に明らかな損害を与えた場合は多少リスクがあることも注意しておきましょう。

今回は、引き継ぎなしでいきなり退職は可能か、またその際に伴う5つのリスクについて解説します。

以下の記事もチェック!

今月の最新情報は「【人気20社比較】退職代行おすすめランキング2025|合法&失敗しない業者のみ厳選」をチェック

目次

退職代行で引き継ぎなしでいきなり辞める=法的に可能

冒頭でもお話したように、退職代行サービスを使う上で引き継ぎなしで退職することは可能です。

会社側は、引き継ぎに関する法的強制力がないためです。

そもそも労働者には、退職を2週間前に伝えれば必ず辞められる権利があることを「民放627条1項」で規定されています。

そのため、引き継ぎの有無に関係なく退職はできます。

当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申し入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申し入れの日から2週間を経過することによって終了する。

ー 民法(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)627条1項

このことから2週間分の有休消化または欠勤(病欠)をすれば、引き継ぎなしで即日退職することが出来るわけですね。

\ 最新情報を今すぐチェック /

※当サイトが紹介するサービスは全て非弁リスクを回避した、法律範囲内を厳守した業者のみをピックアップしています。

注意!退職代行を引き継ぎなしでいきなり辞める際のリスク

原則的には引き継ぎなしで退職できますが、とはいえ会社となるべく円満退職をするなら積極的にはおすすめしません。

また、いきなり引き継ぎせずに辞めることで、下記5つのリスクが考えられるでしょう。

- 損害賠償を請求される可能性:可能性は低い

- 懲役解雇を下される可能性:ほぼ不可能

- 有休取得できない可能性:ほぼ不可能

- 協議を持ちかけられる可能性:可能性あり

- 退職金減額の可能性:可能性あり

ここからはあり得るリスクについて一つ一つ検証していきます。

引き継ぎなしのリスク①損害賠償を請求される可能性

まずはじめに考えられるのが、「引き継ぎをせずに退職すると損害賠償を請求されるのではないか」というリスクです。

以下の2点に当てはまる場合、損害賠償請求が出てくる可能性があります。

- 引き継ぎせずに退職した結果、業務上に大きな損失が生じた場合

- 退職以前から無断欠勤を続けており、会社の要請にも応じない場合

特に、会社の中で重要な立場にいる人や、大きな仕事を任せられている人は引き継ぎはしておくのが無難です。

とはいえ、訴訟する時間や金銭的な面を考慮すると、たった一人のために動くのは会社側として非常に効率が悪いのも事実。

そのため、損害賠償の請求は非現実的ですが、あまりにも会社側に実害を与えた場合は可能性がゼロとは言い切れません。

引き継ぎなしのリスク②懲役解雇を下される可能性

次に引き継ぎをしないことで「懲役解雇を下されるのではないか」というリスクも考えられますよね。

これは損害賠償よりもハードルが高く、可能性はほぼゼロに近いでしょう。

そもそも懲役解雇を下すには一定の条件があり、会社が恣意的にできるものではありません。

懲役解雇が認められるのは窃盗や経歴詐称など、犯罪に近い行為が多く挙げられます。

▼懲役解雇が認められる6ケース

・窃盗や横領、傷害など、刑法犯に該当する行為があった場合。

・賭博などによって職場規律や風紀を乱し他の労働者に悪影響を及ぼす場合。

・当該業務に必要となる資格や免許を有していないなどの経歴詐称。

・正当な理由なく2週間以上の無断欠勤して出勤の督促にも応じない場合。

・遅刻や中退が著しく、再三の注意や処分によっても改善されない場合。

・他の事業所へ転職をし、労務を行なえない場合。引用:http://www.roudou110.com/kiso/14.html

さらに懲役解雇を下すためには、

- 解雇理由にある場合でも、この意思表示が相手方に達しないと効力が生じない

- 労働基準監督署長の認定が必要

(認定を受けずに、予告手当の支払なしに即時解雇した場合は労働基準法上の義務違反として罰則が適用される)

以上の理由から、『引き継ぎをしなかった』という事実だけで懲役解雇はほぼ不可能です。

\ 最新情報を今すぐチェック /

※当サイトが紹介するサービスは全て非弁リスクを回避した、法律範囲内を厳守した業者のみをピックアップしています。

引き継ぎなしのリスク③有休取得できない可能性

引き継ぎをしないことを理由に「有給休暇を消化させない」というリスクもありますが、こちらもほぼ不可能です。

有給休暇は労働基準法第39条1項より労働者に必ず与えられる義務であり、会社側が認めないのは法律的観点から違法行為になります。

クジラちゃん

クジラちゃん

ただし、会社側が「時季変更権」を行使する懸念もあります。

「時季変更権」とは、事業の正常な運営を妨げる場合に、会社側が労働者の有給取得の時季を変更できる権利。

この有給の時季を変更することで引継ぎを行わせることが考えられるでしょう。

しかし、退職日を過ぎた時期変更は法律上できず、この場合も予定通り有休消化ができるので安心してください。

また、有給を取ることで「事業の正常な運営を妨げる」状況は現実的に限られており、認められないケースが多いです。

したがって、引き継ぎなしで退職したからとはいえ、有休休暇は希望通りに消化できるでしょう。

引き継ぎなしのリスク④協議を持ちかけられる可能性

一方で退職代行を使う際に、会社から協議を持ちかけられる可能性は非常に高いです。

「最低限、引き継ぎはして退職はしてほしい」「退職はあと1週間は待ってほしい」といった提案ですね。

それでも労働者が拒否すれば会社側も受け入れざるを得ませんが、この協議に対して前向きにお互い納得できるところまで話し合うのもいいかもしれません。

引き継ぎなしのリスク⑤退職金減額の可能性

最後に、退職金が減額されるリスクについてです。

結論を言うと、会社が「引き継ぎをしなかったので退職金を減額する」ことは可能ではあります。

通常の給与とは異なり、退職金はあくまで会社独自で規定されたものです。

そのため、会社側が「引継ぎをしなかった場合、退職金の一部又は全部を支給しない」などの規定を就業規則で定めている場合は、退職金を減額または全額没収することができます。

\ 最新情報を今すぐチェック /

※当サイトが紹介するサービスは全て非弁リスクを回避した、法律範囲内を厳守した業者のみをピックアップしています。

引き継ぎなし!いきなり退職代行を受けた側・推奨側の実際の声

ここからは引き継ぎなしで退職代行を受けた側の意見、また引き継ぎなしで辞めることを推奨する意見について見ていきましょう。

いずれの声も聞いて比較することで、良い判断ができるかもしれません。

- 受けた側1「引継ぎレスでつらい」

- 受けた側2「引継ぎも何もなく残された方は死ぬほど忙しかった」

- 推奨側1「引継ぎを理由に退職まで13ヶ月要した」

- 推奨側2「クソ会社の引継ぎなんでしなきゃいけないの?」

退職代行を受けた側1「引継ぎレスでつらい」

はじめに引き継ぎなしで退職代行を受けた側の意見ですが、「料理長が飛びました」「引き継ぎレスの俺はつらいなぁ」と本音の声が。

特に料理長と仕事量のある役職であると、残された側に大きな影響がありそうです。

退職代行を受けた側2「引継ぎも何もなく残された方は死ぬほど忙しかった」

また「残された方は死ぬほど忙しかった」との声も。

この方の職場では、退職代行が流行ってしまい一気に大勢いなくなったことで負担があったようです。

このように退職される側としては大変なのが伝わりますね。

とはいえここまでの意見で、“引き継ぎなしでも退職代行で辞められる”ということは共通しており、退職する側としては引き継ぎがなくても問題ないことがわかりました。

以下の記事もチェック!

今月の最新情報は「【人気20社比較】退職代行おすすめランキング2025|合法&失敗しない業者のみ厳選」をチェック

退職代行の推奨側1「引継ぎを理由に退職まで13ヶ月要した」

一方で引き継ぎせずに退職代行を使うことを推奨する意見も。

上記の方は、「後任決まって引き継ぎしてから」と引き延ばされたことで、退職するまでに13ヶ月要したようです。

このように引き継ぎなどを理由になかなか辞めさせてくれないケースは、退職代行を使って辞めるもの手段と言えそうです。

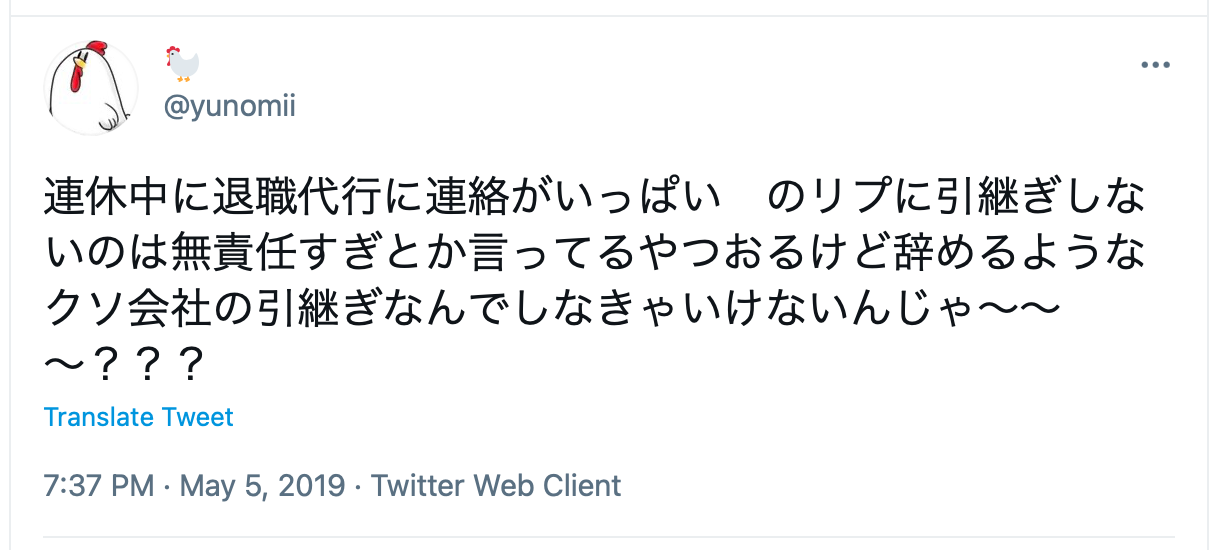

退職代行の推奨側2「クソ会社の引継ぎなんでしなきゃいけないの?」

また、「辞めるようなクソ会社の引き継ぎなんでしなきゃいけない」という意見もありました。

現代でも上司がパワハラをする、仕事量が明らかに多い、など法律上アウトな会社は多くあります。

このように明らかに会社側に非がある場合、腹いせとして引き継ぎなしで退職する方は少なくないかもしれませんね。

\ 最新情報を今すぐチェック /

※当サイトが紹介するサービスは全て非弁リスクを回避した、法律範囲内を厳守した業者のみをピックアップしています。

いきなり引継ぎなしでもOK!確実に退職できる退職代行業者3選

もし「引き継ぎが面倒くさい」「引き継ぎしなくてもトラブルになりたくない」という場合は、確実に退職できる退職代行業者をおすすめします。

当記事では、退職成功率100%で、かつ安全な業者3社を厳選しました。

以下の目的別に選ぶと良いでしょう。

- 実績NO.1!顧問弁護士指導の退職代行なら「ニコイチ」★人気

- 業界最安値!訴訟リスクを回避するなら「SARABA」★人気

- 手厚いサポート!5つのサポートなら「Jobs」

①実績NO.1!顧問弁護士指導の退職代行なら「ニコイチ」

| 料金 | 正社員もアルバイトも27,000円一律(税込) (追加料金一切なし) |

| 営業時間 | 7:00~23:30(メール・LINE24時間対応) |

| 支払い方法 | 銀行振込、クレジットカード(PayPal,VISA,JCB,MasterCard) |

| 相談方法 | 電話、メール、LINE |

| 会社名 | 株式会社ニコイチ |

| 公式HP | 退職代行ニコイチの公式サイトへ |

顧問弁護士指導の退職代行業者なら「退職代行ニコイチ」がおすすめ。

コンプライアンスをしっかり守っているので、非弁(弁護士法違反)の恐れがありません。

また、「退職代行ニコイチ」の最大の強みは実績の高さで、これまでの退職成功者数は58,578人(2025年5月時点)と業界NO.1の多さとなっています。

創業17年目と最も長いことから、この実績の高さがあるわけですね。

そのため、他社で失敗した案件も「退職代行ニコイチ」ならではのノウハウで成功させた前例があります。

「退職代行で失敗したくない」「実績の高い業者に依頼したい」という方におすすめです。

騙されるな!退職代行ニコイチの良い口コミvs悪い評判|LINEを使った体験談を暴露

騙されるな!退職代行ニコイチの良い口コミvs悪い評判|LINEを使った体験談を暴露

「退職代行ニコイチ」のメリット

退職成功者数NO.1の実績

創業17年でノウハウが多い

退職成功率100%

全額返金保証有り

退職後2ヶ月のフォロー有り

一律27,000円(税込)とコスパが良い

「退職代行ニコイチ」のデメリット

営業時間が24時間ではない

\ 退職成功率100% /

※トラブル回避の為、依頼時は必ず本名(漢字)で申し込み下さい

②業界最安値!訴訟リスクを回避するなら「SARABA」

| 料金 | →24,000円(税込)に値下げ【業界最安値】 |

| 営業時間 | 24時間対応 |

| 支払い方法 | 銀行振込、クレジットカード(Master Card,VISA,AMERICAN EXPRESS,JCB,DISCOVER NETWORK,UnionPay) |

| 相談方法 | 電話、メール、LINE |

| 会社名 | 株式会社ワン |

| 公式HP | 退職代行SARABAの公式サイトへ |

「退職代行SARABA(サラバ)」の最大の特徴は、労働組合が退職代行をすることで会社との交渉を可能にしています。

いくら民間の退職代行業者が代行しても、会社側が「弁護士を通してください」「損害賠償を請求する」といった場合対応できなくなります。

団体交渉権がある労働組合のメリットは、交渉しないのは違法になるため会社は従わざるを得えないという点。

会社が労働組合と交渉しなければ不当労働行為になります。

そのため、「退職代行SARABA(サラバ)」は以下の3点に対応できます。

- 会社側に損害賠償だと言われた場合の対応

- 未払い賃金の請求

- 退職日の調整

以上から、会社が実際に訴訟する可能性は極めて小さいものの、万が一のリスクを避けたいという方に向いているでしょう。

【追記】代行費用が27,000円から24,000円に値下げされました。

人気退職代行業者の中で最安値の価格となるため、1円でも安く退職代行を利用したい方におすすめです。

騙されるな!退職代行SARABAの良い口コミvs悪い評判|即日退職の流れ&体験談

騙されるな!退職代行SARABAの良い口コミvs悪い評判|即日退職の流れ&体験談

「退職代サラバ(SARABA)」のメリット

労働組合が運営

訴訟リスクに対応

未払い賃金の請求可

必ず会社と交渉が可能

有休消化98%の成功率

即日退職が可能

24時間365日対応

「退職代サラバ(SARABA)」のデメリット

裁判の代理人(弁護士)にはなれない

\ 労働組合が運営 /

※トラブル回避の為、依頼時は必ず本名(フルネーム)で申し込み下さい

③手厚いサポート!5つのサポートなら「Jobs」

| 料金 | 正社員・契約社員・パート・アルバイト:29,000円(税込) |

| 営業時間 | 24時間対応 |

| 支払い方法 | 銀行振込、クレジットカード(VISA,MasterCard,AMERICAN EXPRESS,JCB,Diners Club)、paidy翌月後払い |

| 相談方法 | 電話、メール、LINE |

| 会社名 | 株式会社アイリス |

| 公式HP | 退職代行Jobsの公式サイトへ |

「退職代行Jobs(ジョブズ)」の強みはサポートの手厚さ。

主に下記5つのサポートがあります。

- 転職サポート

- 業務引き継ぎサポート(テンプレート付き)

- 有給休暇サポート

- 給付金サポート(※別途費用必須)

- 引越しサポート

給付金サポートを除き、すべて代行費用に含まれているので安心して依頼することができます。

また、期間制限がないので退職後もサポートを受けられるのはメリットと言えるでしょう。

なお「退職代行ニコイチ」は受付が7~23時ですが、「退職代行Jobs」では24時間365日いつでも対応しています。

騙されるな!退職代行Jobsの良い口コミvs悪い評判|体験談から分かる本当の評価

騙されるな!退職代行Jobsの良い口コミvs悪い評判|体験談から分かる本当の評価

「退職代行Jobs」のメリット

サポートが手厚い

退職届のテンプレート付き

追加料金が一切ない

24時間対応

翌日後払いに対応

無料カウンセリング付き

「退職代行Jobs」のデメリット

電話での問い合わせは非対応

\ 手厚いサポート有り /

※トラブル回避の為、依頼時は必ず本名(漢字)で申し込み下さい

結論:するに越したことはないが、退職代行で引き継ぎなしでも退職可能

いかがでしたか?

当記事の内容を改めてまとめると、

- 引き継ぎをするに越したことはないが、退職代行で引き継ぎなしでも退職可能

となります。

引き継ぎをしないことで「協議(話し合い)を持ちかけられる」「退職金を減額される」といったリスクはゼロではありませんが、その点が問題なければ大丈夫でしょう。

オトシゴくん

オトシゴくん

とはいえ、会社となるべく円満退職するに越したことはないので、引き継ぎができるのであればしておいた方が良いです。

全ての引き継ぎをしなくとも、最低限の引き継ぎさえしておくのも手。

あらかじめ身の回りの整理をしておく・メモやメールで必要最低限の情報は共有しておくといったことですね。

ぜひ当記事を参考にしながら自分の仕事環境にベストな判断をしてみてください!

\ 最新情報を今すぐチェック /

※当サイトが紹介するサービスは全て非弁リスクを回避した、法律範囲内を厳守した業者のみをピックアップしています。

迷ったら!今月の人気(申込者数)ベスト3

退職代行の教科書

退職代行の教科書